3月6日(木)から9日(日)まで、1年から3年までの生徒6名が、東日本大震災の被災地を訪ね、「復興のいま」と「社会の未来」を考えるフィールドワークに取り組みました。

1日目 <震災遺構荒浜小学校~名取市閖上地区(復興団地などの様子)>

◆午前11時30分過ぎの東北新幹線連結部分離事故の影響で、私たちが仙台入りできたのは午後6時をまわった頃でした。見学予定だった震災遺構荒浜小学校の中に入ることはできませんでしたが、暗闇の中に浮かぶ校舎を前に、ゼミ講師の竹内先生が語る震災前の町並みと地震発生から避難の様子の話に皆で耳を傾けました。当日は風がとても強く、近くの海岸から響いてくる大きな波しぶきの音は不気味さを感じるほどでした。

2日目 <震災遺構大川小学校~震災遺構門脇小学校~石巻日日新聞社(石巻ニューゼ)~ホテルにて メンタルクリニックなごみ・蟻塚院長によるセミナー>

◆寒風が吹きすさぶ中、廃墟と化した校舎を目の当たりにし、言葉を失いました。予定外でしたが、震災語り部として活動なさっている只野英昭さんから避難当時の様子や裁判への思いなどをお聞きすることができました。右下の写真は学校の裏山から撮りました。ここへ避難できていれば津波を避けることができたという場所です。

◆左の写真は、門脇小学校に残された、焼け焦げて鉄の骨組みだけになった机です。熱でぐにゃぐにゃになった防火扉や黒板も展示されていました。

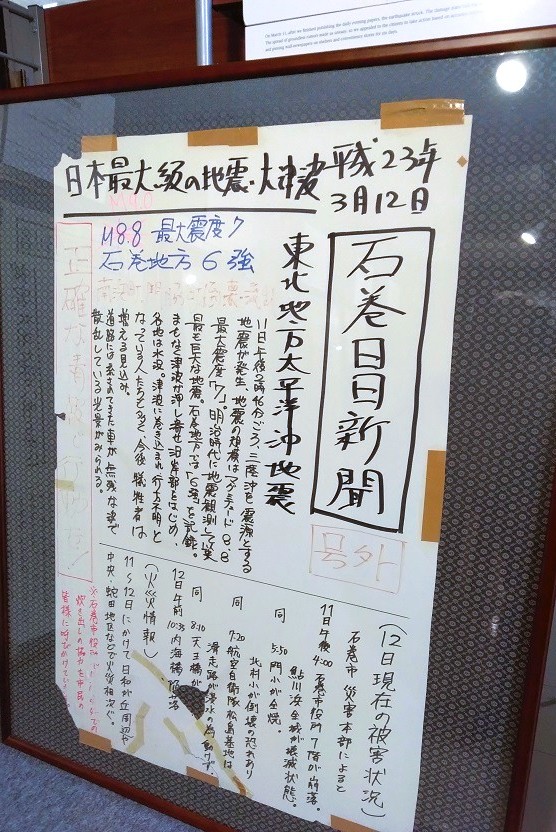

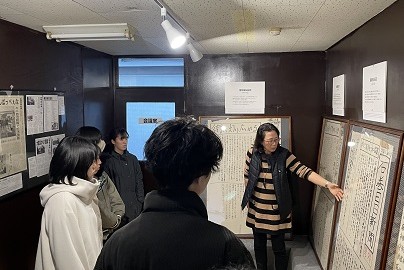

◆震災直後から、地元の人々に被災地の現況を伝えた手書きの壁新聞をご存じでしょうか。輪転機が水没して新聞が発行できなくなった状況を打開するための方策で社長さんの発案だそうです。

◆当時記者として取材にあたり、現在は石巻日日新聞社の常務を務めていらっしゃる方から、当時、避難した方々が求める情報をなんとかして伝えようと格闘した様子をお聞きすることができました。

◆蟻塚先生は精神科医で、地元相馬市の診療所と沖縄の病院の両方を往復しながら患者の診療にあたっていらっしゃいます。沖縄戦を経験したPTSD患者の診療経験が今回の大地震と原発事故を経験した人たちのPTSD診療にとても役立っているそうです。

3日目 <飯舘村役場・村内巡検~浪江町・希望の牧場~ホテルにてOBによるセミナー>

◆村内を案内してくださる伊藤延由さんと共同新聞社福島支局の西澤俊佑記者(本校OB)と役場で合流、伊藤さんの解説のもと村内を車で見て回りました。線量計を複数台持ち、その数値の変化を車内で確かめながらの移動です。

◆山の斜面は除染がほぼできないこと、村に帰還している人はわずかで、それもほぼ高齢者で占められていること、飯舘村内には相当高い放射線量を示す地域があることなどを教えていただきました。

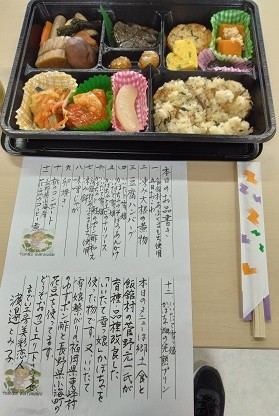

◆左の写真はお昼にいただいた、地元食材を使った手作りのお弁当です。渡邊さんの柔らかで温かな気持ちを感じながら美味しくいただきました!

◆浪江町には、被爆し本来は殺処分にしなければならなかった牛たちを引き取って、自分の命と同等に世話をしている吉沢正巳さんという方がいらっしゃいます。その方から、生きるということ、人間そして社会のあるべき姿についてお話をお聞きしました。熱く迫力のある語りに大いに刺激を受けました。この牧場のことは、『希望の牧場』という絵本で御覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

◆夕方6時過ぎにホテル到着。夕食を後回しにして、西澤俊佑記者によるセミナーに臨みました。西澤さんは本校のOBで、福島支局が二局目の勤務になるそうです。

◆西澤さんからは、高校時代の活動、大学選びから就職活動、記者としての仕事のやりがいなどの話をつうじて、未来を生きる勇気と希望をいただきました。

◆この写真は、セミナー修了後、西澤さんを囲んで皆で夕食を食べたときのものです。お腹がいっぱいになると皆笑顔になります!

4日目 <浪江町・双葉町周辺~震災遺構請戸小学校~東日本大震災・原子力災害伝承館>

◆請戸小学校からは津波により甚大な被害を受けた福島第一原子力発電所の排気塔が見えます。町は津波にすっかりさらわれ、14年が経過した今でも周りは見渡す限り原野、復興工事に従事する重機やダンプカーが散在しているばかりでした。

◆校舎はひどい被害を受け、校内は津波で押し流された様々なもので瓦礫の山と化してしまいましたが、この小学校の生徒・先生93名は1.5キロメートル離れた大平山に避難して全員が無事だったということを知り、いざという時の判断力と決断力の大切さを感じたところです。

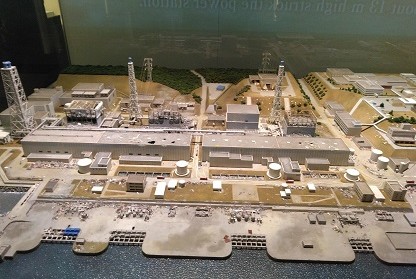

◆伝承館に入ると、真っ先に、語り部の方が語る声が耳に入ってきました。館内はいくつかのブースに分かれていて、災害の始まりから,事故直後の対応、人々の思い、除染や長期避難、健康への対応、廃炉作業の進捗、復興に向けた挑戦などの展示がなされており、生徒たちは思い思いの場所で熱心に映像や展示物を見つめていました。

◆生徒はこの後、自分たちの問題意識を深めるために小論文を執筆します。この旅行の意義や価値はこれからの生徒たちの活動の中で見えてくるものだとは思いますが、中身の濃い4日間になったと思います。